前回は吹雪の話でほぼ終わってしまいました。

記述している間に色々思い出し、話が止まらなくなってしまいました。

そんな、北海道の厳しい自然の中。

今、学校の統廃合が進み、僻地の学校が急速に数を減らしています。

風と砂山の記憶シリーズの舞台になっている学校も来年度で川向こうの学校に統合され、廃校になると聞きました。

あの特徴的な円形校舎もかなり年数が経っているはず。取り壊しになるのかと思うと寂しい思いは否めません。

統廃合は大都市のS市でも進んでいて、今年度で小学校は2校閉校するとのこと。

昭和50年代の新設校ラッシュからほんの4〜50年での大きな変化を見てきた身としてはつくづく時代は変わったんだな、と考えさせられます。

ある研究会に出席した時にこんな事を言っていた先生がいました。

「都市部はともかく、そうでない所の少子化は本当すざましい。

本当に一握りになってしまった子供達。この子たちを1人残らず、どうやって大切に育むか、誰も落ちこぼさず、全ての子供の学びを保証する事から目を背けては未来はままならない。」

どんなにたくさん子どもがいたって、全ての子供の学びを保証する事は実は当たり前のことではあります。

しかしなんとなく、勉強についていけない子どもは一定数必ずいるという漫然とした思いが教師の中にもあるのです。

子供が少なくなって

「これではまずい。」

と言う声は、他の教師たちの共感を呼んでいました。

学びを保証することは当たり前だし、その学びの質も本当に大切です。

しかし

これだけ子供が少なくなっても、ひとクラス40人。

一斉の教え込み授業は全く減っていません。

皆の前で手を挙げて発表できる一部の子と、黙って黒板に書かれていることをノートに写す事を勉強だと思っている多数の子を育てています。

教員定数も増やさず、非正規雇用で定数を満たしていたものの、今その非正規の教師の数が全く足りない。

S市の小学校のほとんどは基準の教員定数を満たしていないのが現状です。

子どもが少なってきたのなら、時代の移り変わりに応じた資質能力を育むための条件整備をしていかなくては、と思うのですが、制度も意識も移り変わらない。

子どもが少なくなったのなら、統廃合して効率をよくしてしまおう。という

「いかにお金を掛けないか。」

という根拠が透けて見えています。

行政は統廃合のメリットばかりを言いますが、

小規模校での一人一人の子どもにとって、それがどんな影響があるのか、遠距離の通学を含めてしっかり見とるべきだと思います。

さて、さて

海辺の学校で子どもたちと過ごした日々のエピソード。

ある子がつぶやいた

「先生、風ってみえるんだね…」という事をきっかけに

「風」を素材にした題材を考えました。

「風」は子どもたちにとって自然に生活にとけ込んでいました。

地元の少年野球チームはまちの学校と試合するとき、なぜか風の弱い日は負けてしまいます。

しかし強風の日は常勝でした。

「町の奴らは風が強いとフライが取れないからね。」と野球チームの子たちがドヤ顔で話していました。

このチームはほぼ毎日強風の中で練習しているので、風を味方にゲームを進めることが得意なのです。

私のクラスには、低学年にもかかわらず天気予報が得意な子が多くいました。

指をペロッと舐め、空を指さします。

指先の感覚に集中して

「先生、もうすぐ晴れるよ、浜風吹いてるから。」

などと、いうのです。

「浜風」とか「 陸風」とか「凪」とか

およそ子供らしくない風を表す言葉のバリエーションをもっているのには感心させられました。

天気に敏感でなければ、あっという間に荒天に巻き込まれるので小さいうちから観察力が付いているのでしょう。

そんな中取り組んだのが

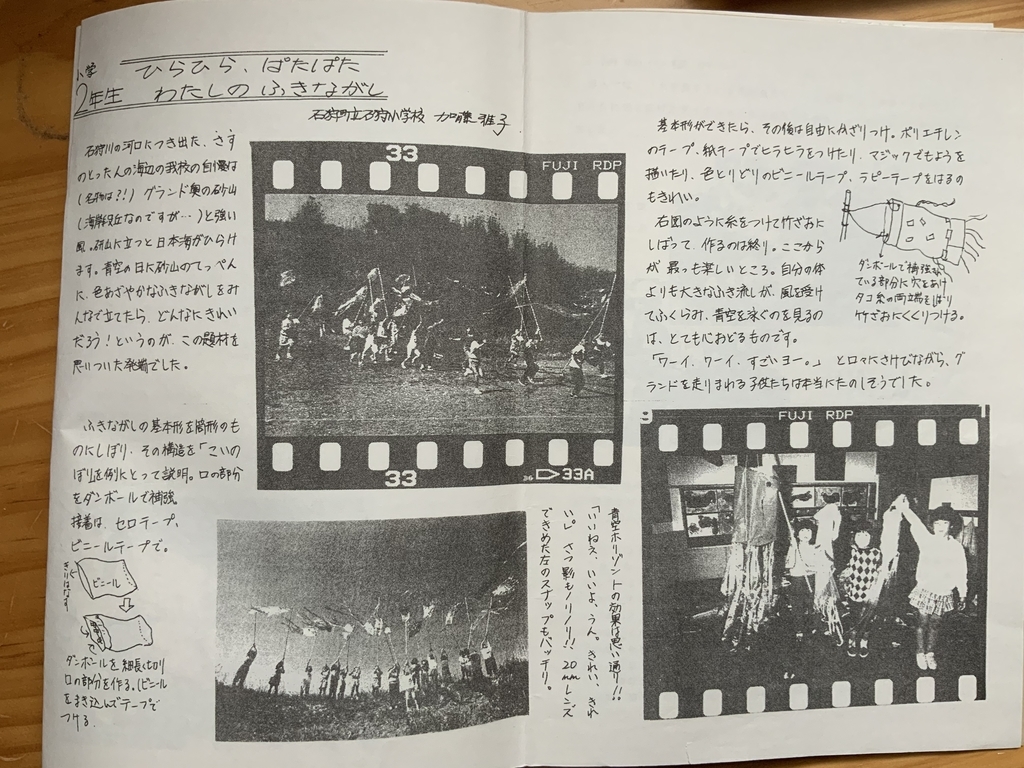

「ひらひらぱたぱた・わたしのふきながし」

という題材です。

当時の資料を引用します。

文字の部分が読みずらいのですが、

・鯉のぼりを例にとって筒状の基本形の作り方を説明したこと。

・基本形ができたら、自由に飾り付けをして竹竿に糸で縛り付けたこと。

・自分の身体より大きい吹き流しが風を受けて、悠々と青空を泳ぐのがとても心踊る ものだったこと。

等などと書かれています。

青空を背景にし、色とりどりの吹き流しが舞う光景は大変きれいで、カラー写真が見つからないのがとても惜しいです。

当時、「造形遊び」研究小委員会というグループを作り、たった4人で「造形遊び」について実践を通して考察していました。

実施されて間もない生活科と造形遊びとの関わりなどを議論していた記憶があります。

その辺の事をまた次回ふり返って書いてみたいと思います。